Novela negra

Texto y selección de contenidos: Javier Rivero

El universo Carvalho

Manuel Vázquez Montalbán fue el gran introductor de la novela negra en España. La adaptación que hizo del género desde finales de la Dictadura hasta los inicios del nuevo milenio sirvió como crónica de la situación sociopolítica del país y animó a otros autores a cultivar la novela negra.

Manuel Vázquez Montalbán en el Premio Planeta de Novela en 1979.

Manuel Vázquez Montalbán con Pepe Martín y Maruja Torres celebrando el 25 aniversario de Carvalho.

Novelas de Carvalho

Selección de textos

«No quería quitarme la chaqueta para que no viera la pistola sobaquera. No por la pistola, ni por las imágenes de burda violencia que pudiera inspirarle, sino por la fealdad del tirante que sostenía la funda, como una tétrica corsetería de inválido. Pero tenía calor. Incluso es probable que hiciera calor. Me levanté para acercarme con disimuladas ganas a la celosía. Sobre el césped, la familia Kennedy comía emparedados. Atardecía. Las aguas de la piscina recuperaban una falseada tranquilidad bajo las sombras grises. Un criado negro pescaba hojas muertas y flotantes. Robert Kennedy hacía la vertical y sus dos hijos mayores le imitaban. Miré, dudé, volví a mirar. John Fitzgerald Kennedy fumaba una larguísima pipa de la paz subido a la copa de un castaño de Indias. La sombra de una nube precipitó la atardecida. Se oscureció la piel de los cuerpos, la piel del mundo. Destiló brusca blancura la dentadura colectiva de los Kennedy. La voz de Jacqueline me llegó como una compañía que ya empezaba a necesitar.

—¿Cree usted que nuestro sistema de vigilancia no será suficiente para detectar a Carvalho?

—Usted no conoce a los gallegos.

—Oh, sí. Conozco a uno, o a dos. Un almacenista de Detroit y un cocinero de Adlai. No les noto nada especial. De momento no son invisibles.

—Son peligrosos y obstinados, como los judíos.

Jacqueline, con un dedo, selló en sus labios los míos, mientras miraba con recelo las esquinas inexistentes de la estancia circular.

—Calle, por favor.»

«Las carnes maduras de Queta encajaban mejor en el marco que la poquedad trabajada de las carnes de Teresa. Lo que Carvalho no podía imaginar era las sensaciones que pasarían por el cuerpo de una peluquera del Distrito V en aquel santuario destinado al reposo de una clase social desconocida. Carvalho recordaba los años cuarenta abiertos de pronto como el milagro de la plaza de Padró resultante de la encrucijada de distintas calles del Distrito V. Recordaba las canciones que subían por los patios interiores al run run de máquinas de coser o entre los chasquidos de los platos golpeando en los lebrillos. Y recordaba aquella canción recantada sobre todo por mujeres de la edad que ahora tenía Queta:

«Él llegó en un barco de nombre extranjero le encontró en el puerto al anochecer…»

Era el amor con un extraño «rubio y alto como la cerveza», «el pecho tatuado con un corazón». Julio había encontrado en Queta por primera vez una mujer psicológicamente inferior que no le daba cultura ni vivencias nuevas, que simplemente le pedía comunicación, solidaridad, incluso enriquecimiento personal que él podía darle, y misterio de juventud y lejanía que el señor Ramón tenía definitivamente muerto y enterrado.»

«—Los detectives privados somos los termómetros de la moral establecida, Biscuter. Yo te digo que esta sociedad está podrida. No cree en nada.

—Sí, jefe.

Biscuter no le daba la razón a Carvalho sólo porque adivinara que estaba borracho, sino porque siempre estaba dispuesto a admitir catástrofes.

—Tres meses sin comernos un rosco. Ni un marido que busque a su mujer. Ni un padre que busque a su hija. Ni un cabrón que quiera la evidencia del adulterio de su mujer. ¿Es que ya no se fugan las mujeres de casa? ¿Ni las muchachas? Sí, Biscuter. Más que nunca. Pero hoy a sus maridos y a sus padres les importa un huevo que se fuguen. Se han perdido los valores fundamentales. ¿No queríais la democracia?

—A mí me daba igual, jefe.»

Les vio sobre una duna en declive, a pocos metros del vaivén de las aguas frías del Mediterráneo abierto, de espaldas a las aguas tibias del mar Menor cerrado. Ella estaba recostada en la arena, con blusa, pero sin faldas y la cabeza del hombre reposaba sobre su regazo para ser acariciada por una mano femenina al ritmo del oleaje. Pero desde la perspectiva de Carvalho se veía que no estaban solos. Hacia su duna avanzaba el corpachón poderoso e irremediable de un hombre cubierto con un sombrero. Carvalho bajó del coche, pero volvió hacia él para sacar de la guantera la pistola, quitarle el seguro y empuñarla antes de iniciar una carrera hacia la escena que se avecinaba. Vio al ralentí como el hombre del sombrero detenía su marcha y levantaba los brazos apuntando a la pareja con un fusil y Carvalho gritó el nombre de Teresa con todas sus fuerzas, un nombre que se convirtió en una piedra de palabras que descompuso el equilibrio humano del paisaje. Teresa se recogió sobre sí misma, Archit se puso de pie de un salto, el hombre del sombrero se volvió hacia Carvalho para enseñarle por un momento su rostro de «Jungle Kid» con los ojos fruncidos por la decisión y luego volverse de nuevo hacia la pareja y apuntarla. Archit abrió los brazos y cubrió con su delgado cuerpo de muchacho el de Teresa, para recibir un balazo que le hizo encogerse, doblarse hacia adelante, caer desarticulado. Carvalho disparó y la bala levantó arena de duna unos metros más allá de «Jungle Kid», que se revolvió y disparó contra Carvalho para luego echar a correr en dirección a un coche que le esperaba. Carvalho se dio a sí mismo la orden de pasarse una mano por la frente y luego la contempló llena de sangre. No le dolía, pero sabía que le habían dado. Echó a correr hacia la Piedad compuesta por una estridente Teresa Marsé que lloraba e insultaba acunando el cuerpo de Archit sobre la arena y, cuando vio llegar a Carvalho, tardó en reconocerle por encima de una barrera de odio y de temor. Carvalho estaba marcado. Se arrodilló junto a Archit, le tumbó sobre la arena, se enfrentó al espectáculo de sus ojos que divagaban por el cielo en busca de un asidero para no caer en el pozo de la muerte. Carvalho miró hacia el cielo en la esperanza de poder ayudar a Archit a encontrar el asidero, desentendidos los dos de los sabios sollozos desgarradores de la mujer. Pero en el cielo sólo había bandadas de pájaros fugitivos por los disparos de los hombres y Carvalho se creyó en la obligación de sacar de dudas a Archit.

—«Swallows». Son golondrinas.

Los labios de Archit trataron de decir algo antes de entregarse a la rigidez de la muerte. Carvalho quedó convencido de que habían tratado de repetir el nombre de los pájaros, el reconocimiento de los pájaros y, con ellos, de la gran patria de los cielos.»

«No encontró a “Bromuro” en su enclave laboral de la esquina de la calle Escudellers, ni en los bares y antros de la zona, ni le había dejado ningún recado en el despacho. En un bar de la calle Arc del Teatre le insinuaron la posibilidad de que se lo hubieran llevado en la redada de la noche anterior, pero “Bromuro” era un personaje conocido por la policía y no sería retenido en una comisaría más que el tiempo estricto de la identificación. En la pensión donde dormía el limpiabotas no le habían visto desde hacía días, aunque la dueña se curó en salud y le gritó a Carvalho que ella no estaba al día sobre las idas y venidas de ese viejo, vago y golfo que le debía otra vez cinco meses de alquiler, y un día cuando vuelva se va a encontrar la caja de cartón en la escalera. Por lo que la patrona aclaró a continuación, la caja de cartón era la que había servido para traer el televisor en color de la patrona y “Bromuro” se la había pedido para meter en ella todas sus pertenencias.

Se estaban encendiendo las luces de las Ramblas cuando “Bromuro” llamó a la puerta del despacho de Carvalho y pidió algo fuerte para recuperar el habla y la dignidad.

—Todo lo he perdido en una noche, Pepe. Ya puedo morirme.

Más alarmado estaba Biscuter que Carvalho por el pesimismo repentino del limpiabotas barbado, sucio y despeinado en lo que le quedaba de viscoso tapiz de sus parietales.

—Que se me llevaron ayer noche, Pepiño, en la redada, un teniente joven de esos que han sacado de yo qué sé dónde y yo me sonreía, ya verá este tío ya, la que se arma cuando vean aparecer al “Bromuro” por la comisaría. Y nada más llegar que me voy al número que estaba de guardia y me identifico. Nada. Como si le hubiera dicho que estaba allí un quinqui. Ni me miraba el tío. Exijo que salga el Miraflores o el Contreras, ya sabes de quién hablo. Que el Miraflores está jubilado y el Contreras pasa, porque está en otra cosa. Y ya con los cojones más llenos que el coño de la Bernarda, echo mano de mis antecedentes, de la División Azul y más confidente que Dios en los tiempos gloriosos en que las calles estaban llenas de pistoleros. Pues no va un mequetrefe de esos de academia y me dice que esos méritos han periclitado y me lo dice con su barbita y su cara de rojo por correspondencia, de rojo por correspondencia, que yo me los huelo a esos tíos, y yo a un rojo de verdad, de toda la vida, le respeto, pero a un pipiolo policía y rojo o demócrata o cualquier mezcla de esas contranatura, pues no. Y me tiene allí el tío olvidado y cada vez menos tío, Pepe, te digo la verdad, porque pensaba para mí, tantos tiros, tanto ir por la vida en invierno sin camiseta, a cuerpo limpio, para que al final no te acepten ni como un confidente.

…

No era escepticismo lo que expresaban las cejas alzadas del gestor, con su gorra azul oscuro de marino griego y la melenita canosa respaldando la inclinación de la cabeza sobre la cazuela donde Carvalho ultimaba los guisos.

—¿Cena extra para celebrar qué?

—La imposibilidad de celebrar nada. Me había sentido o generoso o viejo y le había ofrecido a Charo quedarse a vivir aquí, a prueba, una temporada, luego, quién sabe. Pero, después de pensárselo, nada, medio minuto, me ha dicho que no, que cada uno es cada uno, que guisa peor que yo, que lo suyo es lo suyo. Y se ha ido. También me ha pasado lo que me ha pasado con esa idea idiota de salvavidas de un asesino a todas luces insuficiente y lerdo. Y en esos casos no hay nada como irte a la Boqueria a comprar cosas que puedes manipular y convertir en otras: verduras, mariscos, pescados, carnes. Últimamente pienso en el horror del comer, relacionado con el horror de matar. La cocina es un artificio de ocultación de un salvaje asesinato, a veces perpetrado en condiciones de una crueldad salvaje, humana, porque el adjetivo supremo de la crueldad es el de humano. Esos pajaritos ahogados vivos en vino para que sepan mejor, por ejemplo.

—Excelente tema de conversación como aperitivo.

Mil novecientos ochenta y cuatro no ha hecho más que empezar. Los astros se pondrán en línea y nos darán por culo, uno detrás de otro. Será un mal año, según los astrólogos. Pues por eso y por tantas otras cosas, me he ido a comprar a la Boqueria dispuesto a cocinar para mí mismo.

—Y para Fuster, para la cobaya.

—Eres libre de comértelo o no.

Pero no rechaces sobre todo el primer plato, un encuentro entre culturas, espinacas levemente cocidas, escurridas, trinchadas y luego un artificio gratuito y absurdo, como todo el artificio culinario. Se fríen las cabezas de unas gambas en mantequilla. Se apartan las cabezas y con ellas se hace un caldo corto. En la mantequilla así aromatizada se sofríen ajos tiernos trinchados, pedacitos de gamba y de almejas descascarilladas y salpimentadas. A continuación una cucharadita de harina, nuez moscada, media botellita de salsa de ostra, un par o tres de vueltas y el caldo corto hecho con las cabezas de las gambas. Ese aliño se vuelca sobre las espinacas y se deja que todo junto cueza, no mucho tiempo, el suficiente para la aromatización y la adquisición de una untuosa humedad que entre por los ojos. Después, jamoncitos de cabrito con ciruelas, elemental, algo rutinario, jamoncitos dorados en manteca de cerdo, en compañía de una cebolla con clavos hincados, un tomate, hierbas compuestas. Sobre ese fondo se añade bacon troceado, el líquido de haber escaldado unas ciruelas claudias y se compone una salsa que evoca la española, pero con el predominio del aroma a clavo, los azúcares desprendidos por los muslitos y el bacon. Se disponen las ciruelas escaldadas sobre los jamoncitos, se vierte la salsa por encima, un breve horneo y la cena está servida. Un par de botellas Remelluri de Labastida, cosecha del 78, y a envejecer con dignidad.

—¿Y a ti te pagan por no resolver los casos?

—Siempre los resuelvo. Siempre llego a saber casi tanto como el asesino y se lo cuento todo a mi cliente.

Incluso en este último en el que mi cliente sabía más que yo y lo seguirá sabiendo siempre, incluso sabe más que el asesino, pero como si no.»

«—Biscuter, ¿qué harías tú para saber la identidad real de un muerto, sospechando al mismo tiempo que, además de nombre supuesto, su rostro no va a ser reconocido por ningún español sensato porque previsiblemente ha estado viviendo en México durante los últimos cuarenta años?

Biscuter ha fruncido el entrecejo concentrado en la pregunta mientras agita la coctelera.

—¿Me lo pregunta en serio, jefe?

—Sí.

—Pues publicar una foto del muerto en la prensa mexicana y esperar a que alguien que le conozca, algún familiar o algún amigo, reconozca la fotografía.

—Biscuter, has propuesto lo mismo que acabo de hacer. Espero que el piloto de Aeroméxico al que le he dado las fotografías no se estrelle y lleguen a su destino.

—No exagere, jefe. Si se estrella el avión, se perdería mucho más que las fotografías. ¿Ha estado usted en México?

—Sí.

—¿Es un país tan fermo como dicen?

—Es un país hermoso.

—Podía haberme enviado a mí con las fotografías. Yo nunca viajo, jefe. Me prometió enviarme a París a hacer un cursillo de cocina, a especializarme en sopas, y no me ha enviado.

—Necesito cobrar las tarifas de Nero Wolfe para enviarte a París, Biscuter. Pero en cuanto llegue algún caso de asesinato y mi cliente sea una agencia de viajes, te prometo que pediré que me paguen en especies y tú irás a París, Biscuter, te lo juro.

Biscuter no está muy convencido. Deja de agitar la coctelera, la destapa y deja caer con cuidado un chorrito de líquido en una copa de cóctel.

—Un gimlet, jefe, como en las películas.

Carvalho lo paladea.

—Te has pasado de jarabe de lima, Biscuter.

—Le añadiré más ginebra.

—Tampoco la ginebra es la adecuada. Parece demasiado dulce.

—No es mi día.

Carvalho está más pendiente del teléfono que del sentimiento de autocompasión de Biscuter, cariacontecido porque nunca recibe elogios, siempre críticas, siempre críticas. Le hice el otro día unos chipirones a la cerveza, de puta madre, y aún no me ha dicho si le han gustado. Al otro lado del teléfono van pasando los consultados sobre la búsqueda de Carvalho. Sectas vigentes durante la República y la guerra civil. Finalmente un ex compañero de universidad le pone en la pista de Evaristo Tourón, el principal especialista en la actuación de las sectas durante la guerra. No se pondrá al teléfono, es un sabio auténtico. Los sabios auténticos nunca se ponen al teléfono. ¿Te imaginas tú a Einstein telefoneando? Evaristo Tourón tiene la torre de marfil en un chalet del pasaje de Permanyer, una isla en el mar reticular y gris del Ensanche barcelonés, a cincuenta metros de los atascos del tráfico, en un microclima de silencios y palmeras aquietadas.»

«A veces me pagan sin follar y entonces no dejan propina. Síntomas, Pepe, síntomas de que esto se acaba y me van a pillar los cincuenta años más pintada que nunca, con más cremas que nunca y esperando junto al teléfono que me llamen y que no me llames. No hubiera sido mejor que te dijera personalmente lo que voy a decirte. Lo veo muy claro. Mejor que quede por escrito y me recuerdas tal como era, tal como éramos la última tarde que me sacaste a pasear para que se me fuera la neura o en aquel viaje a París que, por fin, hicimos la primavera pasada. ¿Recuerdas aquel viaje a París, Pepe? ¿Recuerdas lo mucho que hablé, lo poco que hablaste? ¿Recuerdas lo feliz que fui, lo poco feliz que tú fuiste? En fin. A lo que iba, que ya se me acaba el alfabeto y tú nos has leído tanto desde aquellos tiempos en que leías para descubrir que los libros no te habían enseñado a vivir. Me voy. Tengo una oportunidad, no muy clara es cierto, pero oportunidad al fin, en Andorra. Un antiguo cliente tiene allí un hotel y le da pereza subir y bajar para controlar cómo van las cosas. Me ofrece ser la supervisora del hotel. Vigilar si le roban, sonreír a los clientes en la recepción, pasearme entre las mesas durante la cena y preguntarles si todo va bien. La vida allí es un poco aburrida, pero muy sana, me dice, que no sabe él cómo puedo respirar yo la mierda que se respira en este Barrio Chino, aunque hayan abierto esa brecha y hayan quedado con el culo al aire, aún más, las vergüenzas del barrio, entregando un solar como escaparate de tanta ruina humana. Y voy a aceptar. Los tratos no son malos. Comida, casa, cien mil limpias al mes y una consideración que sólo tú me habías dado, de igual a igual, de persona a persona. Biscuter conoce bien Andorra, de cuándo en cuando chorizaba por allí coches para sus «razzias» de fin de semana y contrabandeaba botellas de whisky y vajillas de duralex. Biscuter no me ha dicho que sí, ni que no, pero tú con tu silencio me has dicho que sí. Hubiera querido escribirte sobre momentos bonitos, que los ha habido de tantos años de relación entre nosotros, pero ya ha sido una hazaña escribir lo que he escrito y me los llevo como recuerdos. No quiero que te sientas culpable. En el fondo siempre he sabido que me habías hecho caso para no tener que hacerme caso y así no sentirte nunca culpable. Te quiero. Charo.»

«La flecha pasó por encima de los muelles viejos de Barcelona y dio en la cabeza de la estatua de Colón, con tan mala suerte para el almirante que a partir de aquel momento quedó dañado el ojo que con más afán miraba hacia América y, arruinado el Ayuntamiento tras los Juegos Olímpicos, sólo una poderosa casa de óptica podía actuar como sponsor reparador. Allí estaba Samaranch y había que llegar hasta él con una celeridad que no pusiera en peligro la vida de aquel catalán universal. El ascensor había quedado cerrado al público y protegido por una extraña policía vestida de danzarines de bailes populares catalanes, sorprendida una vez más en la tarea de hacer fogatas primero, luego brasas y asar costillas de cordero y butifarras de carne de cerdo -la consabida unión de contrarios entre el animal de los rituales purificadores y el animal impuro por excelencia- que comían en grandes cantidades, acompañados siempre por rebanadas de pan con tomate sin las cuales no se explicaría la biogenética del pueblo catalán a partir del siglo XIX, fecha de incorporación del pan con tomate a las señas de identidad de la catalanidad. Los antropólogos denominan costellada a este rito del fuego y del asado. Fue pegar la hebra sobre el asado de la carne, el pan con tomate y el alioli, como complemento idóneo de la nacional-nutrición, lo que facilitó a Carvalho una progresiva aproximación al ascensor, entregados sus interlocutores a los muchos saberes nacionales que exhibía aquel desconocido, hasta que se metió en él y partió hacia sus máximas alturas. Mientras ascendía, imágenes, sensaciones, ideas contrapuestas se agitaban en un lugar indeterminable de su cerebro. ¿Iba a salvar a Samaranch sólo por una cuestión profesional? Cuando bajo el franquismo, cientos, miles de luchadores antifascistas eran detenidos, ¡y de qué manera!, ¿había acudido Samaranch en su socorro? Seguro que el interfecto podía aportar algún dato de generosidad redentora, porque esta gente siempre cuenta con el primo de alguien al que le ha ayudado a curarse las cataratas o salvado de un fusilamiento. El fascista generoso es una constante en la Historia de España desde los tiempos de Indíbil y Mandonio. En cualquier caso, era obligación de Carvalho rescatar a Samaranch y en cuanto desembocó en la estación terminal de la estatua, Carvalho empuñaba la pistola y la dirigió precisamente contra el grupo de boy scouts que rodeaban al presidente yaciente, atado mediante un tramado de cordajes tensados por gruesos punzones clavados en el suelo.»

«—¿Qué sabes tú de Buenos Aires?

Ni pesimista ni optimista, la voz de Carvalho le contesta:

—Tango, desaparecidos, Maradona.

El viejo cabecea más pesimista todavía y repite:

—Tango, desaparecidos, Maradona.

Ante Carvalho la perspectiva de un terrado barcelonés, el viejo sentado en un sillón, en el horizonte la ciudad como si creciera a medida que se la mira. El viejo busca palabras que parece le cuesta encontrar. Tras los visillos de la ventana del ático dos mujeres maduras cuchichean mientras los miran de reojo. Carvalho permanece sentado en un sillón de mimbre a lo Emmanuelle, que en el contexto parece haber sido abandonado por un extraterrestre más que por un filipino.

—Por la memoria de tu padre, sobrino, vete a Buenos Aires. Busca a mi hijo, a mi Raúl.

Señala hacia la ventana desde donde espían las mujeres.

—Estoy en manos de sobrinas. No quiero que esos cuervos se lleven lo que pertenece a mi hijo.

Quién sabe dónde andará. Yo creía que había superado la muerte de su mujer, Berta, la desaparición de su hija. Fue en los años duros de la guerrilla. Quedó trastornado. También estuvo detenido. Escribí al rey, yo, un republicano de toda la vida. Pedí por él lo que nunca había pedido. Pacté lo que nunca hubiera pactado. Finalmente me lo traje a España. El tiempo, el tiempo lo cura todo, dicen. El tiempo no cura nada. Sólo añade su peso. Tú, tú puedes encontrarlo. Sabes cómo hacerlo, ¿no eres policía?

—Detective privado.

— ¿No es lo mismo?

—La policía garantiza el orden. Yo me limito a descubrir el desorden.

Carvalho se levanta, camina hasta la baranda de la terraza y recibe de la ciudad una propuesta síntesis de la vieja y la nueva Barcelona Olímpica, los últimos almacenes de Pueblo Nuevo, Icaria, la Manchester catalana, listos para el desguace, retaguardia de las arquitecturas eclécticas de la Villa Olímpica y el mar. Cuando le llega la voz en off de su tío, Carvalho sonríe levemente.

—Buenos Aires es una hermosa ciudad que se autodestruye.

Su padre siempre le había informado que el tío de América hablaba muy bien.

—Me gustan las ciudades que se autodestruyen. Las ciudades triunfales huelen a desodorante.

Se vuelve y da la cara al viejo.

—¿Aceptas? No entiendo muy bien eso de detective privado, pero ¿aceptas?»

«Los Reyes Magos existen, ya lo sé.

Su llamada telefónica ha sido «una experiencia religiosa», todavía estoy aturdida, sorprendida y balbuceante (como habrá percibido). Yo le recordaba tímido, muy tímido, pero aparentemente prepotente (conmigo ejerció su prepotencia), además de muy ocupado. Por ello supuse que, como mucho y con suerte, me enviaría mediante el fax un lacónico Sí o No.

Me ha sorprendido del todo, no sólo por el medio, también sus explicaciones y más aún que no supiera a qué debía responder. Yo, de momento, sólo le habría hecho una propuesta que, en el caso de resultar positiva, se traduciría en una aportación a su paladar (unas recetas de cocina, un vino…, ¿recuerda?); todo ello con el ánimo de compensar su generosa atención hacia mí. Debería estar cumpliendo ya con mi compromiso, pero ahora no puedo centrarme en contarle, pormenorizadamente, los secretos de mi «empanada de bonito en hojaldre» y mi «ensalada de naranjas con ajo». Usted no me recuerda cocinera, al contrario, pero gracias a usted lo soy. ¡En tantos aspectos ha sido usted el hombre de mi vida! Quisiera enviarle unas botellas de vino blanco del Empordá que mi familia elabora, está de moda lo de meterse en negocios de vino. Necesitaré que me indique si puedo hacérselo llegar a su despacho ¿Sigue Biscuter con usted? ¿Sabe que tiene una voz más cálida que la de antes?, también retórica, y un punto «suficiente»…, ¿en el Olimpo, todos los dioses hablan como usted? Todavía bajo los efectos de su llamada de ayer, es decir deslumbrada, en las nubes, nubes, nubes… (¡ojalá! pudiera sonar esto, como suena Alberti con sus olas, olas, olas…). Quedo en estado de gracia, vamos.

Compré un vestido precioso, estoy (me siento)’ guapíííííísi-ma con él; todo fue ayer absolutamente perfecto.

Ríase cuanto quiera, en casa había una cena familiar y era tal mi estado de enajenación que decidieron poner un cubierto en la mesa para usted, de ese modo resultaba más «natural» que yo siguiera mi/nuestra alelada, e íntima, conversación; es decir: cuando miraba hacia su plato nadie debía interrumpirme/nos; soporté bromas de todos los colores y tuve que darles cuenta de qué era lo que usted había opinado acerca de «la sopa fría de melón» y del «bacallá a la llauna»…, ¡lo que hace la envidia!, les dije. Era el menú de la cena y usted como siempre, aunque no lo sepa, asiste a mis cenas, a mis comidas, cuando las hago, cuando compro lo que necesito para hacerlas u ordenarlas a la asistenta. Usted está presente en lo que vivo y en lo que sueño y mi familia lo sabe, porque Mauricio, mi marido, conoce que gracias a usted nos casamos y tuvimos dos hijos espléndidos.

La cosa tuvo su gracia, más, cuando me retiré a descansar (ellos están, ya, de vacaciones y alargaron la sobremesa), con todas las historias que sobre usted se cuentan, incluida la que me afecta. No fue un: ja, ja, ja, no, el carcajeo general sonó: jua, jua, jua.

Le notifico todo esto porque es justo que conozca los resultados de su buena obra de ayer. A estas alturas no será preciso que le diga que yo no soy ni tímida ni prudente, y como en el pedir no se debe ser tacaño, a la vuelta de vacaciones, tal como usted precisó, le propondré una cita: Boadas, El Viejo Paraguas…, pero escoja usted el sitio, seguro que me gustará (no, no tiene alternativa).

Escarlata

(sentada en las escaleras

y llenando un librillo de bailes)»

«—De hecho, el viaje sería del todo convencional de no haber sido víctimas de un sabotaje en nuestro coche, de no haber desaparecido madame Lissieux y en cambio aparecido un cargamento de cocaína en el maletero. Luego, en Israel, ayudamos a hacer novillos a un aprendiz de biología ruso, él desaparece y vemos en un hotel a uno de los hermanos Armani del ferry Brindisi-Patras. Pero no hemos perdido del todo el sentido de la linealidad de toda vuelta al mundo y hasta es posible que la hagamos en ochenta días, un récord bobo entre todos los récords bobos que pueden conseguirse. La vuelta al mundo habría que darla o en veinticuatro horas o durante toda una vida o varias veces, según recorridos monotemáticos. Una vuelta al mundo sin ver ni una ruina, por ejemplo, o comiendo sólo en los McDonald’s o suponiendo visitar un país que no es el que visitamos. Imagina Biscuter que esto no es Turquía, sino Portugal o Argentina, y filtras todo lo que ves, oyes y sabes a través del cedazo de tu saber portugués o argentino. El Bósforo sería el estuario del Tajo o los canales del Tigre de Buenos Aires y estaríamos esperando a una guía alemana de las ruinas de Misión o de la visita a Fátima. ¿Hay otra forma de alterar la geografía?

—La geografía es la que es. -Biscuter estaba dotado del don de la obviedad, pero añadió-: Cuando termine el viaje no podremos llegar a conclusiones parecidas, porque usted lo inició en un lugar y yo en otro, aunque aparentemente saliéramos del mismo puerto en el mismo barco. Tampoco tenemos por qué coincidir en el final.

—¿Y en la finalidad?

—No se me ponga demasiado culto. ¿Qué entiende usted por finalidad?

—El para qué. Para qué haces tú el viaje y para qué lo hago yo.

Biscuter no respondió inmediatamente pero sus ojos iluminados indicaban que había entendido perfectamente la pregunta y que tenía una respuesta que emitió gozoso, riendo mediante una carcajada rota:

—Yo hago el viaje para crecer, jefe, y usted para despedirse. (Vázquez Montalbán, Milenio Carvalho: Rumbo a Kabul)»

«No quería quitarme la chaqueta para que no viera la pistola sobaquera. No por la pistola, ni por las imágenes de burda violencia que pudiera inspirarle, sino por la fealdad del tirante que sostenía la funda, como una tétrica corsetería de inválido. Pero tenía calor. Incluso es probable que hiciera calor. Me levanté para acercarme con disimuladas ganas a la celosía. Sobre el césped, la familia Kennedy comía emparedados. Atardecía. Las aguas de la piscina recuperaban una falseada tranquilidad bajo las sombras grises. Un criado negro pescaba hojas muertas y flotantes. Robert Kennedy hacía la vertical y sus dos hijos mayores le imitaban. Miré, dudé, volví a mirar. John Fitzgerald Kennedy fumaba una larguísima pipa de la paz subido a la copa de un castaño de Indias. La sombra de una nube precipitó la atardecida. Se oscureció la piel de los cuerpos, la piel del mundo. Destiló brusca blancura la dentadura colectiva de los Kennedy. La voz de Jacqueline me llegó como una compañía que ya empezaba a necesitar.

—¿Cree usted que nuestro sistema de vigilancia no será suficiente para detectar a Carvalho?

—Usted no conoce a los gallegos.

—Oh, sí. Conozco a uno, o a dos. Un almacenista de Detroit y un cocinero de Adlai. No les noto nada especial. De momento no son invisibles.

—Son peligrosos y obstinados, como los judíos.

Jacqueline, con un dedo, selló en sus labios los míos, mientras miraba con recelo las esquinas inexistentes de la estancia circular.

—Calle, por favor.»

«Las carnes maduras de Queta encajaban mejor en el marco que la poquedad trabajada de las carnes de Teresa. Lo que Carvalho no podía imaginar era las sensaciones que pasarían por el cuerpo de una peluquera del Distrito V en aquel santuario destinado al reposo de una clase social desconocida. Carvalho recordaba los años cuarenta abiertos de pronto como el milagro de la plaza de Padró resultante de la encrucijada de distintas calles del Distrito V. Recordaba las canciones que subían por los patios interiores al run run de máquinas de coser o entre los chasquidos de los platos golpeando en los lebrillos. Y recordaba aquella canción recantada sobre todo por mujeres de la edad que ahora tenía Queta:

«Él llegó en un barco de nombre extranjero le encontró en el puerto al anochecer…»

Era el amor con un extraño «rubio y alto como la cerveza», «el pecho tatuado con un corazón». Julio había encontrado en Queta por primera vez una mujer psicológicamente inferior que no le daba cultura ni vivencias nuevas, que simplemente le pedía comunicación, solidaridad, incluso enriquecimiento personal que él podía darle, y misterio de juventud y lejanía que el señor Ramón tenía definitivamente muerto y enterrado.»

«—Los detectives privados somos los termómetros de la moral establecida, Biscuter. Yo te digo que esta sociedad está podrida. No cree en nada.

—Sí, jefe.

Biscuter no le daba la razón a Carvalho sólo porque adivinara que estaba borracho, sino porque siempre estaba dispuesto a admitir catástrofes.

—Tres meses sin comernos un rosco. Ni un marido que busque a su mujer. Ni un padre que busque a su hija. Ni un cabrón que quiera la evidencia del adulterio de su mujer. ¿Es que ya no se fugan las mujeres de casa? ¿Ni las muchachas? Sí, Biscuter. Más que nunca. Pero hoy a sus maridos y a sus padres les importa un huevo que se fuguen. Se han perdido los valores fundamentales. ¿No queríais la democracia?

—A mí me daba igual, jefe.»

Les vio sobre una duna en declive, a pocos metros del vaivén de las aguas frías del Mediterráneo abierto, de espaldas a las aguas tibias del mar Menor cerrado. Ella estaba recostada en la arena, con blusa, pero sin faldas y la cabeza del hombre reposaba sobre su regazo para ser acariciada por una mano femenina al ritmo del oleaje. Pero desde la perspectiva de Carvalho se veía que no estaban solos. Hacia su duna avanzaba el corpachón poderoso e irremediable de un hombre cubierto con un sombrero. Carvalho bajó del coche, pero volvió hacia él para sacar de la guantera la pistola, quitarle el seguro y empuñarla antes de iniciar una carrera hacia la escena que se avecinaba. Vio al ralentí como el hombre del sombrero detenía su marcha y levantaba los brazos apuntando a la pareja con un fusil y Carvalho gritó el nombre de Teresa con todas sus fuerzas, un nombre que se convirtió en una piedra de palabras que descompuso el equilibrio humano del paisaje. Teresa se recogió sobre sí misma, Archit se puso de pie de un salto, el hombre del sombrero se volvió hacia Carvalho para enseñarle por un momento su rostro de «Jungle Kid» con los ojos fruncidos por la decisión y luego volverse de nuevo hacia la pareja y apuntarla. Archit abrió los brazos y cubrió con su delgado cuerpo de muchacho el de Teresa, para recibir un balazo que le hizo encogerse, doblarse hacia adelante, caer desarticulado. Carvalho disparó y la bala levantó arena de duna unos metros más allá de «Jungle Kid», que se revolvió y disparó contra Carvalho para luego echar a correr en dirección a un coche que le esperaba. Carvalho se dio a sí mismo la orden de pasarse una mano por la frente y luego la contempló llena de sangre. No le dolía, pero sabía que le habían dado. Echó a correr hacia la Piedad compuesta por una estridente Teresa Marsé que lloraba e insultaba acunando el cuerpo de Archit sobre la arena y, cuando vio llegar a Carvalho, tardó en reconocerle por encima de una barrera de odio y de temor. Carvalho estaba marcado. Se arrodilló junto a Archit, le tumbó sobre la arena, se enfrentó al espectáculo de sus ojos que divagaban por el cielo en busca de un asidero para no caer en el pozo de la muerte. Carvalho miró hacia el cielo en la esperanza de poder ayudar a Archit a encontrar el asidero, desentendidos los dos de los sabios sollozos desgarradores de la mujer. Pero en el cielo sólo había bandadas de pájaros fugitivos por los disparos de los hombres y Carvalho se creyó en la obligación de sacar de dudas a Archit.

—«Swallows». Son golondrinas.

Los labios de Archit trataron de decir algo antes de entregarse a la rigidez de la muerte. Carvalho quedó convencido de que habían tratado de repetir el nombre de los pájaros, el reconocimiento de los pájaros y, con ellos, de la gran patria de los cielos.»

«No encontró a “Bromuro” en su enclave laboral de la esquina de la calle Escudellers, ni en los bares y antros de la zona, ni le había dejado ningún recado en el despacho. En un bar de la calle Arc del Teatre le insinuaron la posibilidad de que se lo hubieran llevado en la redada de la noche anterior, pero “Bromuro” era un personaje conocido por la policía y no sería retenido en una comisaría más que el tiempo estricto de la identificación. En la pensión donde dormía el limpiabotas no le habían visto desde hacía días, aunque la dueña se curó en salud y le gritó a Carvalho que ella no estaba al día sobre las idas y venidas de ese viejo, vago y golfo que le debía otra vez cinco meses de alquiler, y un día cuando vuelva se va a encontrar la caja de cartón en la escalera. Por lo que la patrona aclaró a continuación, la caja de cartón era la que había servido para traer el televisor en color de la patrona y “Bromuro” se la había pedido para meter en ella todas sus pertenencias.

Se estaban encendiendo las luces de las Ramblas cuando “Bromuro” llamó a la puerta del despacho de Carvalho y pidió algo fuerte para recuperar el habla y la dignidad.

—Todo lo he perdido en una noche, Pepe. Ya puedo morirme.

Más alarmado estaba Biscuter que Carvalho por el pesimismo repentino del limpiabotas barbado, sucio y despeinado en lo que le quedaba de viscoso tapiz de sus parietales.

—Que se me llevaron ayer noche, Pepiño, en la redada, un teniente joven de esos que han sacado de yo qué sé dónde y yo me sonreía, ya verá este tío ya, la que se arma cuando vean aparecer al “Bromuro” por la comisaría. Y nada más llegar que me voy al número que estaba de guardia y me identifico. Nada. Como si le hubiera dicho que estaba allí un quinqui. Ni me miraba el tío. Exijo que salga el Miraflores o el Contreras, ya sabes de quién hablo. Que el Miraflores está jubilado y el Contreras pasa, porque está en otra cosa. Y ya con los cojones más llenos que el coño de la Bernarda, echo mano de mis antecedentes, de la División Azul y más confidente que Dios en los tiempos gloriosos en que las calles estaban llenas de pistoleros. Pues no va un mequetrefe de esos de academia y me dice que esos méritos han periclitado y me lo dice con su barbita y su cara de rojo por correspondencia, de rojo por correspondencia, que yo me los huelo a esos tíos, y yo a un rojo de verdad, de toda la vida, le respeto, pero a un pipiolo policía y rojo o demócrata o cualquier mezcla de esas contranatura, pues no. Y me tiene allí el tío olvidado y cada vez menos tío, Pepe, te digo la verdad, porque pensaba para mí, tantos tiros, tanto ir por la vida en invierno sin camiseta, a cuerpo limpio, para que al final no te acepten ni como un confidente.

…

No era escepticismo lo que expresaban las cejas alzadas del gestor, con su gorra azul oscuro de marino griego y la melenita canosa respaldando la inclinación de la cabeza sobre la cazuela donde Carvalho ultimaba los guisos.

—¿Cena extra para celebrar qué?

—La imposibilidad de celebrar nada. Me había sentido o generoso o viejo y le había ofrecido a Charo quedarse a vivir aquí, a prueba, una temporada, luego, quién sabe. Pero, después de pensárselo, nada, medio minuto, me ha dicho que no, que cada uno es cada uno, que guisa peor que yo, que lo suyo es lo suyo. Y se ha ido. También me ha pasado lo que me ha pasado con esa idea idiota de salvavidas de un asesino a todas luces insuficiente y lerdo. Y en esos casos no hay nada como irte a la Boqueria a comprar cosas que puedes manipular y convertir en otras: verduras, mariscos, pescados, carnes. Últimamente pienso en el horror del comer, relacionado con el horror de matar. La cocina es un artificio de ocultación de un salvaje asesinato, a veces perpetrado en condiciones de una crueldad salvaje, humana, porque el adjetivo supremo de la crueldad es el de humano. Esos pajaritos ahogados vivos en vino para que sepan mejor, por ejemplo.

—Excelente tema de conversación como aperitivo.

Mil novecientos ochenta y cuatro no ha hecho más que empezar. Los astros se pondrán en línea y nos darán por culo, uno detrás de otro. Será un mal año, según los astrólogos. Pues por eso y por tantas otras cosas, me he ido a comprar a la Boqueria dispuesto a cocinar para mí mismo.

—Y para Fuster, para la cobaya.

—Eres libre de comértelo o no.

Pero no rechaces sobre todo el primer plato, un encuentro entre culturas, espinacas levemente cocidas, escurridas, trinchadas y luego un artificio gratuito y absurdo, como todo el artificio culinario. Se fríen las cabezas de unas gambas en mantequilla. Se apartan las cabezas y con ellas se hace un caldo corto. En la mantequilla así aromatizada se sofríen ajos tiernos trinchados, pedacitos de gamba y de almejas descascarilladas y salpimentadas. A continuación una cucharadita de harina, nuez moscada, media botellita de salsa de ostra, un par o tres de vueltas y el caldo corto hecho con las cabezas de las gambas. Ese aliño se vuelca sobre las espinacas y se deja que todo junto cueza, no mucho tiempo, el suficiente para la aromatización y la adquisición de una untuosa humedad que entre por los ojos. Después, jamoncitos de cabrito con ciruelas, elemental, algo rutinario, jamoncitos dorados en manteca de cerdo, en compañía de una cebolla con clavos hincados, un tomate, hierbas compuestas. Sobre ese fondo se añade bacon troceado, el líquido de haber escaldado unas ciruelas claudias y se compone una salsa que evoca la española, pero con el predominio del aroma a clavo, los azúcares desprendidos por los muslitos y el bacon. Se disponen las ciruelas escaldadas sobre los jamoncitos, se vierte la salsa por encima, un breve horneo y la cena está servida. Un par de botellas Remelluri de Labastida, cosecha del 78, y a envejecer con dignidad.

—¿Y a ti te pagan por no resolver los casos?

—Siempre los resuelvo. Siempre llego a saber casi tanto como el asesino y se lo cuento todo a mi cliente.

Incluso en este último en el que mi cliente sabía más que yo y lo seguirá sabiendo siempre, incluso sabe más que el asesino, pero como si no.»

«—Biscuter, ¿qué harías tú para saber la identidad real de un muerto, sospechando al mismo tiempo que, además de nombre supuesto, su rostro no va a ser reconocido por ningún español sensato porque previsiblemente ha estado viviendo en México durante los últimos cuarenta años?

Biscuter ha fruncido el entrecejo concentrado en la pregunta mientras agita la coctelera.

—¿Me lo pregunta en serio, jefe?

—Sí.

—Pues publicar una foto del muerto en la prensa mexicana y esperar a que alguien que le conozca, algún familiar o algún amigo, reconozca la fotografía.

—Biscuter, has propuesto lo mismo que acabo de hacer. Espero que el piloto de Aeroméxico al que le he dado las fotografías no se estrelle y lleguen a su destino.

—No exagere, jefe. Si se estrella el avión, se perdería mucho más que las fotografías. ¿Ha estado usted en México?

—Sí.

—¿Es un país tan fermo como dicen?

—Es un país hermoso.

—Podía haberme enviado a mí con las fotografías. Yo nunca viajo, jefe. Me prometió enviarme a París a hacer un cursillo de cocina, a especializarme en sopas, y no me ha enviado.

—Necesito cobrar las tarifas de Nero Wolfe para enviarte a París, Biscuter. Pero en cuanto llegue algún caso de asesinato y mi cliente sea una agencia de viajes, te prometo que pediré que me paguen en especies y tú irás a París, Biscuter, te lo juro.

Biscuter no está muy convencido. Deja de agitar la coctelera, la destapa y deja caer con cuidado un chorrito de líquido en una copa de cóctel.

—Un gimlet, jefe, como en las películas.

Carvalho lo paladea.

—Te has pasado de jarabe de lima, Biscuter.

—Le añadiré más ginebra.

—Tampoco la ginebra es la adecuada. Parece demasiado dulce.

—No es mi día.

Carvalho está más pendiente del teléfono que del sentimiento de autocompasión de Biscuter, cariacontecido porque nunca recibe elogios, siempre críticas, siempre críticas. Le hice el otro día unos chipirones a la cerveza, de puta madre, y aún no me ha dicho si le han gustado. Al otro lado del teléfono van pasando los consultados sobre la búsqueda de Carvalho. Sectas vigentes durante la República y la guerra civil. Finalmente un ex compañero de universidad le pone en la pista de Evaristo Tourón, el principal especialista en la actuación de las sectas durante la guerra. No se pondrá al teléfono, es un sabio auténtico. Los sabios auténticos nunca se ponen al teléfono. ¿Te imaginas tú a Einstein telefoneando? Evaristo Tourón tiene la torre de marfil en un chalet del pasaje de Permanyer, una isla en el mar reticular y gris del Ensanche barcelonés, a cincuenta metros de los atascos del tráfico, en un microclima de silencios y palmeras aquietadas.»

«A veces me pagan sin follar y entonces no dejan propina. Síntomas, Pepe, síntomas de que esto se acaba y me van a pillar los cincuenta años más pintada que nunca, con más cremas que nunca y esperando junto al teléfono que me llamen y que no me llames. No hubiera sido mejor que te dijera personalmente lo que voy a decirte. Lo veo muy claro. Mejor que quede por escrito y me recuerdas tal como era, tal como éramos la última tarde que me sacaste a pasear para que se me fuera la neura o en aquel viaje a París que, por fin, hicimos la primavera pasada. ¿Recuerdas aquel viaje a París, Pepe? ¿Recuerdas lo mucho que hablé, lo poco que hablaste? ¿Recuerdas lo feliz que fui, lo poco feliz que tú fuiste? En fin. A lo que iba, que ya se me acaba el alfabeto y tú nos has leído tanto desde aquellos tiempos en que leías para descubrir que los libros no te habían enseñado a vivir. Me voy. Tengo una oportunidad, no muy clara es cierto, pero oportunidad al fin, en Andorra. Un antiguo cliente tiene allí un hotel y le da pereza subir y bajar para controlar cómo van las cosas. Me ofrece ser la supervisora del hotel. Vigilar si le roban, sonreír a los clientes en la recepción, pasearme entre las mesas durante la cena y preguntarles si todo va bien. La vida allí es un poco aburrida, pero muy sana, me dice, que no sabe él cómo puedo respirar yo la mierda que se respira en este Barrio Chino, aunque hayan abierto esa brecha y hayan quedado con el culo al aire, aún más, las vergüenzas del barrio, entregando un solar como escaparate de tanta ruina humana. Y voy a aceptar. Los tratos no son malos. Comida, casa, cien mil limpias al mes y una consideración que sólo tú me habías dado, de igual a igual, de persona a persona. Biscuter conoce bien Andorra, de cuándo en cuando chorizaba por allí coches para sus «razzias» de fin de semana y contrabandeaba botellas de whisky y vajillas de duralex. Biscuter no me ha dicho que sí, ni que no, pero tú con tu silencio me has dicho que sí. Hubiera querido escribirte sobre momentos bonitos, que los ha habido de tantos años de relación entre nosotros, pero ya ha sido una hazaña escribir lo que he escrito y me los llevo como recuerdos. No quiero que te sientas culpable. En el fondo siempre he sabido que me habías hecho caso para no tener que hacerme caso y así no sentirte nunca culpable. Te quiero. Charo.»

«La flecha pasó por encima de los muelles viejos de Barcelona y dio en la cabeza de la estatua de Colón, con tan mala suerte para el almirante que a partir de aquel momento quedó dañado el ojo que con más afán miraba hacia América y, arruinado el Ayuntamiento tras los Juegos Olímpicos, sólo una poderosa casa de óptica podía actuar como sponsor reparador. Allí estaba Samaranch y había que llegar hasta él con una celeridad que no pusiera en peligro la vida de aquel catalán universal. El ascensor había quedado cerrado al público y protegido por una extraña policía vestida de danzarines de bailes populares catalanes, sorprendida una vez más en la tarea de hacer fogatas primero, luego brasas y asar costillas de cordero y butifarras de carne de cerdo -la consabida unión de contrarios entre el animal de los rituales purificadores y el animal impuro por excelencia- que comían en grandes cantidades, acompañados siempre por rebanadas de pan con tomate sin las cuales no se explicaría la biogenética del pueblo catalán a partir del siglo XIX, fecha de incorporación del pan con tomate a las señas de identidad de la catalanidad. Los antropólogos denominan costellada a este rito del fuego y del asado. Fue pegar la hebra sobre el asado de la carne, el pan con tomate y el alioli, como complemento idóneo de la nacional-nutrición, lo que facilitó a Carvalho una progresiva aproximación al ascensor, entregados sus interlocutores a los muchos saberes nacionales que exhibía aquel desconocido, hasta que se metió en él y partió hacia sus máximas alturas. Mientras ascendía, imágenes, sensaciones, ideas contrapuestas se agitaban en un lugar indeterminable de su cerebro. ¿Iba a salvar a Samaranch sólo por una cuestión profesional? Cuando bajo el franquismo, cientos, miles de luchadores antifascistas eran detenidos, ¡y de qué manera!, ¿había acudido Samaranch en su socorro? Seguro que el interfecto podía aportar algún dato de generosidad redentora, porque esta gente siempre cuenta con el primo de alguien al que le ha ayudado a curarse las cataratas o salvado de un fusilamiento. El fascista generoso es una constante en la Historia de España desde los tiempos de Indíbil y Mandonio. En cualquier caso, era obligación de Carvalho rescatar a Samaranch y en cuanto desembocó en la estación terminal de la estatua, Carvalho empuñaba la pistola y la dirigió precisamente contra el grupo de boy scouts que rodeaban al presidente yaciente, atado mediante un tramado de cordajes tensados por gruesos punzones clavados en el suelo.»

«—¿Qué sabes tú de Buenos Aires?

Ni pesimista ni optimista, la voz de Carvalho le contesta:

—Tango, desaparecidos, Maradona.

El viejo cabecea más pesimista todavía y repite:

—Tango, desaparecidos, Maradona.

Ante Carvalho la perspectiva de un terrado barcelonés, el viejo sentado en un sillón, en el horizonte la ciudad como si creciera a medida que se la mira. El viejo busca palabras que parece le cuesta encontrar. Tras los visillos de la ventana del ático dos mujeres maduras cuchichean mientras los miran de reojo. Carvalho permanece sentado en un sillón de mimbre a lo Emmanuelle, que en el contexto parece haber sido abandonado por un extraterrestre más que por un filipino.

—Por la memoria de tu padre, sobrino, vete a Buenos Aires. Busca a mi hijo, a mi Raúl.

Señala hacia la ventana desde donde espían las mujeres.

—Estoy en manos de sobrinas. No quiero que esos cuervos se lleven lo que pertenece a mi hijo.

Quién sabe dónde andará. Yo creía que había superado la muerte de su mujer, Berta, la desaparición de su hija. Fue en los años duros de la guerrilla. Quedó trastornado. También estuvo detenido. Escribí al rey, yo, un republicano de toda la vida. Pedí por él lo que nunca había pedido. Pacté lo que nunca hubiera pactado. Finalmente me lo traje a España. El tiempo, el tiempo lo cura todo, dicen. El tiempo no cura nada. Sólo añade su peso. Tú, tú puedes encontrarlo. Sabes cómo hacerlo, ¿no eres policía?

—Detective privado.

— ¿No es lo mismo?

—La policía garantiza el orden. Yo me limito a descubrir el desorden.

Carvalho se levanta, camina hasta la baranda de la terraza y recibe de la ciudad una propuesta síntesis de la vieja y la nueva Barcelona Olímpica, los últimos almacenes de Pueblo Nuevo, Icaria, la Manchester catalana, listos para el desguace, retaguardia de las arquitecturas eclécticas de la Villa Olímpica y el mar. Cuando le llega la voz en off de su tío, Carvalho sonríe levemente.

—Buenos Aires es una hermosa ciudad que se autodestruye.

Su padre siempre le había informado que el tío de América hablaba muy bien.

—Me gustan las ciudades que se autodestruyen. Las ciudades triunfales huelen a desodorante.

Se vuelve y da la cara al viejo.

—¿Aceptas? No entiendo muy bien eso de detective privado, pero ¿aceptas?»

«Los Reyes Magos existen, ya lo sé.

Su llamada telefónica ha sido «una experiencia religiosa», todavía estoy aturdida, sorprendida y balbuceante (como habrá percibido). Yo le recordaba tímido, muy tímido, pero aparentemente prepotente (conmigo ejerció su prepotencia), además de muy ocupado. Por ello supuse que, como mucho y con suerte, me enviaría mediante el fax un lacónico Sí o No.

Me ha sorprendido del todo, no sólo por el medio, también sus explicaciones y más aún que no supiera a qué debía responder. Yo, de momento, sólo le habría hecho una propuesta que, en el caso de resultar positiva, se traduciría en una aportación a su paladar (unas recetas de cocina, un vino…, ¿recuerda?); todo ello con el ánimo de compensar su generosa atención hacia mí. Debería estar cumpliendo ya con mi compromiso, pero ahora no puedo centrarme en contarle, pormenorizadamente, los secretos de mi «empanada de bonito en hojaldre» y mi «ensalada de naranjas con ajo». Usted no me recuerda cocinera, al contrario, pero gracias a usted lo soy. ¡En tantos aspectos ha sido usted el hombre de mi vida! Quisiera enviarle unas botellas de vino blanco del Empordá que mi familia elabora, está de moda lo de meterse en negocios de vino. Necesitaré que me indique si puedo hacérselo llegar a su despacho ¿Sigue Biscuter con usted? ¿Sabe que tiene una voz más cálida que la de antes?, también retórica, y un punto «suficiente»…, ¿en el Olimpo, todos los dioses hablan como usted? Todavía bajo los efectos de su llamada de ayer, es decir deslumbrada, en las nubes, nubes, nubes… (¡ojalá! pudiera sonar esto, como suena Alberti con sus olas, olas, olas…). Quedo en estado de gracia, vamos.

Compré un vestido precioso, estoy (me siento)’ guapíííííísi-ma con él; todo fue ayer absolutamente perfecto.

Ríase cuanto quiera, en casa había una cena familiar y era tal mi estado de enajenación que decidieron poner un cubierto en la mesa para usted, de ese modo resultaba más «natural» que yo siguiera mi/nuestra alelada, e íntima, conversación; es decir: cuando miraba hacia su plato nadie debía interrumpirme/nos; soporté bromas de todos los colores y tuve que darles cuenta de qué era lo que usted había opinado acerca de «la sopa fría de melón» y del «bacallá a la llauna»…, ¡lo que hace la envidia!, les dije. Era el menú de la cena y usted como siempre, aunque no lo sepa, asiste a mis cenas, a mis comidas, cuando las hago, cuando compro lo que necesito para hacerlas u ordenarlas a la asistenta. Usted está presente en lo que vivo y en lo que sueño y mi familia lo sabe, porque Mauricio, mi marido, conoce que gracias a usted nos casamos y tuvimos dos hijos espléndidos.

La cosa tuvo su gracia, más, cuando me retiré a descansar (ellos están, ya, de vacaciones y alargaron la sobremesa), con todas las historias que sobre usted se cuentan, incluida la que me afecta. No fue un: ja, ja, ja, no, el carcajeo general sonó: jua, jua, jua.

Le notifico todo esto porque es justo que conozca los resultados de su buena obra de ayer. A estas alturas no será preciso que le diga que yo no soy ni tímida ni prudente, y como en el pedir no se debe ser tacaño, a la vuelta de vacaciones, tal como usted precisó, le propondré una cita: Boadas, El Viejo Paraguas…, pero escoja usted el sitio, seguro que me gustará (no, no tiene alternativa).

Escarlata

(sentada en las escaleras

y llenando un librillo de bailes)»

«—De hecho, el viaje sería del todo convencional de no haber sido víctimas de un sabotaje en nuestro coche, de no haber desaparecido madame Lissieux y en cambio aparecido un cargamento de cocaína en el maletero. Luego, en Israel, ayudamos a hacer novillos a un aprendiz de biología ruso, él desaparece y vemos en un hotel a uno de los hermanos Armani del ferry Brindisi-Patras. Pero no hemos perdido del todo el sentido de la linealidad de toda vuelta al mundo y hasta es posible que la hagamos en ochenta días, un récord bobo entre todos los récords bobos que pueden conseguirse. La vuelta al mundo habría que darla o en veinticuatro horas o durante toda una vida o varias veces, según recorridos monotemáticos. Una vuelta al mundo sin ver ni una ruina, por ejemplo, o comiendo sólo en los McDonald’s o suponiendo visitar un país que no es el que visitamos. Imagina Biscuter que esto no es Turquía, sino Portugal o Argentina, y filtras todo lo que ves, oyes y sabes a través del cedazo de tu saber portugués o argentino. El Bósforo sería el estuario del Tajo o los canales del Tigre de Buenos Aires y estaríamos esperando a una guía alemana de las ruinas de Misión o de la visita a Fátima. ¿Hay otra forma de alterar la geografía?

—La geografía es la que es. -Biscuter estaba dotado del don de la obviedad, pero añadió-: Cuando termine el viaje no podremos llegar a conclusiones parecidas, porque usted lo inició en un lugar y yo en otro, aunque aparentemente saliéramos del mismo puerto en el mismo barco. Tampoco tenemos por qué coincidir en el final.

—¿Y en la finalidad?

—No se me ponga demasiado culto. ¿Qué entiende usted por finalidad?

—El para qué. Para qué haces tú el viaje y para qué lo hago yo.

Biscuter no respondió inmediatamente pero sus ojos iluminados indicaban que había entendido perfectamente la pregunta y que tenía una respuesta que emitió gozoso, riendo mediante una carcajada rota:

—Yo hago el viaje para crecer, jefe, y usted para despedirse. (Vázquez Montalbán, Milenio Carvalho: Rumbo a Kabul)»

Adaptaciones

Series y películas

Tatuaje. Dir. Bigas Luna, 1976, Luna Films.

Asesinato en el Comité Central. Dir. Vicente Aranda, 1982. Presentación y tráiler en RTVE play

Olímpicament mort. Dir. Manuel Esteban, 1985, TV3.

El laberinto griego. Dir. Rafael Alcázar, 1992, Impala Trabala Producciones.

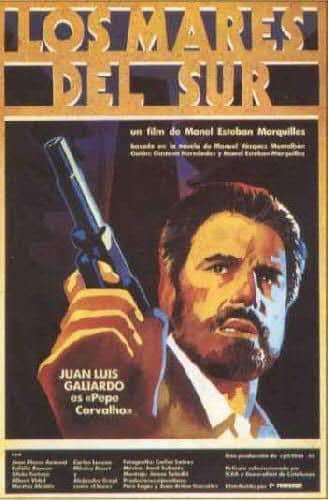

Los mares del Sur. Dir. Manuel Esteban, 1992, Cyrk, Institut del Cinema Català

Pepe Carvalho en Buenos Aires. Dir. Luis Baroné.

Cómic

Hernán Migoya y Bartolomé Seguí. Tatuaje. Barcelona: Norma, 2017.

Hernán Migoya y Bartolomé Seguí. Carvalho: la soledad del manager. Barcelona: Norma, 2019.

Hernán Migoya i Bartolomé Seguí, Los mares del Sur. Barcelona: Norma, 2021.

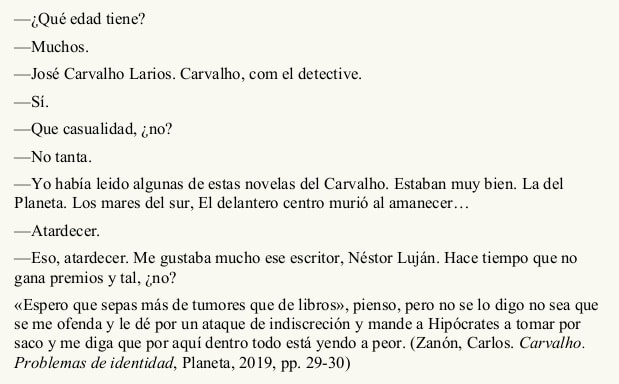

Zanón, Carlos. Carvalho. Problemas de identidad, Planeta, 2019, p. 29-30

Otras novelas de intriga